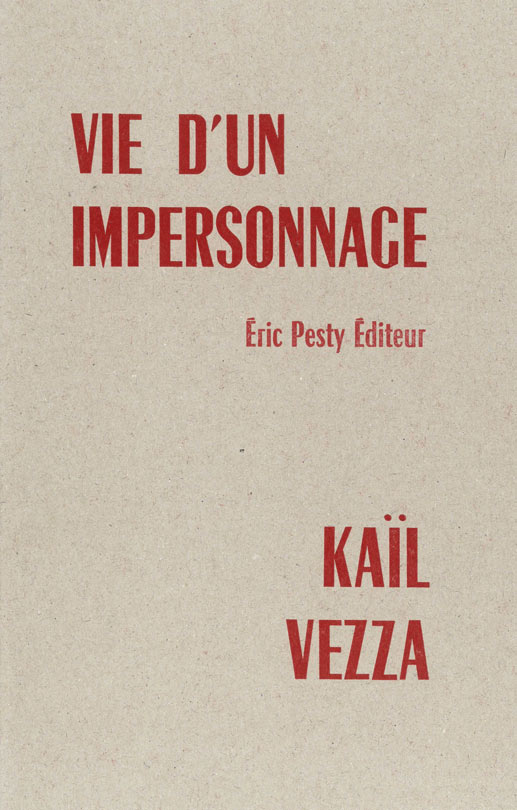

Vie d’un impersonnage

Le concept d’impersonnage est issu de la réflexion de Jean-Pierre Sarrazac sur le théâtre contemporain. Au centre de la remise en question des contraintes du théâtre classique, le personnage devient « impersonnage » : un personnage en défaut d’identité, sans qualités ni particularités. Ce type de personnage moderne est identifié grâce à des symptômes qui montrent son incapacité à coïncider avec soi-même mais également sa capacité à rester ouvert à tous les possibles, aux virtualités de la vie. Loin de subir une dépersonnalisation négative, qui en ferait une figure de vacuité, l’impersonnage se présente plutôt comme un visage sans traits sur lequel s’accumulent des masques différents qui viennent, sans cesse et tour à tour, se poser sur sa surface lisse, fluide.

On voit ce que peut avoir d’immédiatement politique la bannière de l’impersonnage sous laquelle se place le récit de Kaïl Vezza. Autant par l’anonymat, le morcellement assumé, que par la ligne de fuite à laquelle il obéit ; ou encore la destruction qui lui est constitutive.

Paradoxalement, c’est depuis cette destruction que s’agence le récit, à travers une logique réinventée, qui conduit les trois parties du livre selon la flèche d’un devenir : I. Naissance d’un fantôme, II. Apparaître, III. L’imaginaire.

Flèche que désigne dans le titre singulièrement le mot « vie ». Car tout se passe comme si le mot « vie » ne précédait pas ici l’écriture mais s’engendrait avec et par cette écriture, matérialisant la tension propre du récit : en tant que devenir vers la vie, le récit peut se lire comme la lutte de l’impersonnage contre sa propre facticité (mécanique versus organique ; personnage versus personne).

En cela, le livre de Kaïl Vezza se rapproche d’une « bio-graphie » au sens fort que donnait à ce terme Roger Laporte : écriture de la vie dont une logique féroce affronte, à qui perd gagne, la facticité qui menace et constitue tout à la fois l’impersonnage.

2025

14 x 22 cm, 24 p., 10 €

isbn : 978−2−917786−97−0

En stock